Соблазны интернет-миссии: как не потерять Христа в погоне за лайками

Почему развлечение, хайп и слепое доверие блогерам подменяют серьезную духовную жизнь и вредят вере в православном сегменте интернета?

Если лет 25 назад кипели дискуссии о том, может ли интернет приносить пользу, то сейчас такой вопрос уже не стоит. Сейчас очевидно, что злом в чистом виде сеть не является. С ее помощью мы поддерживаем связь, помогаем ближним, распространяем проповедь, учим, проводим курсы и лекции, читаем полезные блоги. Интернет давно стал частью жизни, и церковная среда не исключение: трансляции богослужений, электронные библиотеки святых отцов, духовные подкасты, образовательные проекты – все это стало привычным.

Именно поэтому сегодня, на мой взгляд, важнее напомнить о другой стороне – опасностях, которые несет виртуальное пространство. Особенно актуален этот разговор будет сейчас, в дни поста, когда Церковь учит нас вниманию к тому, что овладевает сердцем.

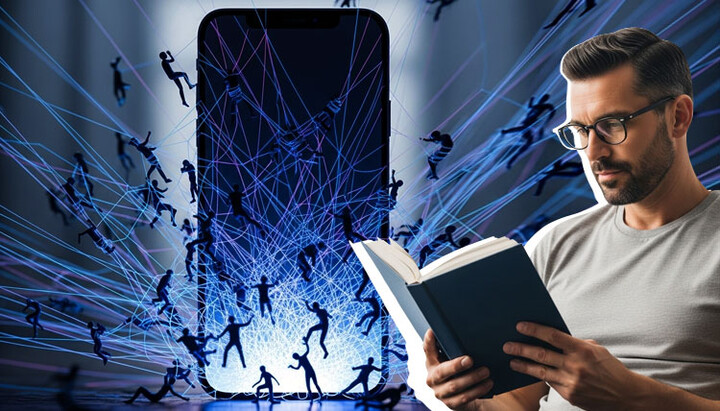

Никогда раньше люди не были так привязаны к одной вещи, как сегодня – к своему смартфону.

Для многих он давно стал заменой книгам, газетам, телевизору, кошельку, почте, фотоальбомам, архиву документов, ежедневнику, а порой даже живому общению. Большую часть дня современный человек проводит, глядя в экран, и эта зависимость выдает внутреннюю уязвимость и слабость.

Законы медиа и евангельская этика

Даже когда мы обращаемся к церковным ресурсам и миссионерским блогам, нет никакой гарантии, что за ними не скрываются соблазны и ловушки, способные отвлечь и навредить как читателям, так и самим авторам.

Мы забываем, что законы медиасферы чаще всего противоречат евангельской этике.

Деятельность СМИ во многом основана на разжигании страстей, хайпе и провокациях, но православный контент в погоне за аудиторией подчиняется этим правилам. Например, публикуя скандальную новость или предлагая горячую тему для споров в обсуждениях. С медийной точки зрения это выгодный способ привлечь внимание и повысить охваты за счет резонанса. Но с христианской – это грех, ведь автор использовал чужие страсти для собственного продвижения. А мы, как читатели, вовлекаемся в них, поддаемся эмоциям, участвуем в конфликтах и, таким образом, разжигаем в себе то, что должно быть усмиряемо. А это уже антимиссия.

Развлечение или путь веры

Помимо разжигания страстей, наибольшей популярностью сегодня пользуется короткий и развлекательный контент. Особенно печально, когда и православные авторы, стремясь к востребованности, начинают духовные темы упрощать, облекать в форму шоу и развлечения. Всерьез доводилось слышать от нескольких известных интернет-проповедников (даже священников), что они сознательно снимают примитивный, «тупой контент» – только потому, что он лучше «заходит» и повышает популярность. Такой прием действительно работает как приманка для увеличения охватов, но встает вопрос: насколько вообще достойно христианину сознательно идти на подобное отупление ради просмотров и рекомендовать его использование другим? Ведь и это уже никакая не миссия.

От священника и христианского блогера ждешь слова, способного повести к Богу, к изменению себя и внутренней серьезной духовной работе, а не набора шуточек ради лайков.

Такой примитивизм делает Православию медвежью услугу, представляя богооткровенную евангельскую истину как что-то плоское, банальное и даже глупое. Может ли вообще христианство быть частью развлекательного и заведомо тупого шоу и идти в одном потоке с ним?

Авторитеты и критическое мышление

Наша эпоха вообще характеризуется отсутствием общепризнанных авторитетов: каждый человек живет в собственном информационном мире и сам для себя решает, кому доверять. Есть даже описание опыта одного профессора, который попросил студентов написать имена любимых блогеров – и оказалось, что списки у всех разные, при этом никто не знал блогеров, упомянутых другими. Т. е. каждый формирует свой информационный пузырь.

Положительной стороной этого является то, что людям уютно на небольших каналах и количество подписчиков уже не имеет прежнего значения – не придает авторитетности и не является показателем качества (а значит, все меньше смысла гнаться за цифрами). Однако есть и отрицательная сторона: в таких «пузырях» легко закрепляется слепое доверие, когда человек забывает о проверке информации, критическом мышлении и духовном различении.

В церковной интернет-среде это проявляется так же остро: подписчики начинают безоговорочно доверять автору, переставая проверять сказанное и сопоставлять его с учением Церкви.

И такое слепое доверие неудивительно: даже гадалки, вешающие иконы «для антуража», понимают, что их авторитет возрастает в глазах слушающих. Тем более это касается человека при храме, в подряснике или позиционирующего себя церковным миссионером, матушкой, певчей или еще кем-то. Они нередко лишь закрепляют такую зависимость, подсаживая аудиторию на свой стиль и подменяя навык критического мышления слепой лояльностью. Но если христианин перестает мыслить и различать духовное, если миссионер привязывает к себе, то где во всем этом место Христу?

Внимание утекает в потоках информации

Неоднократные исследования подтверждали, что интернет рассеивает внимание, разрушает навык чтения серьезных книг, мешает концентрироваться на длинных публикациях, не говоря уже о более объемных текстах. Из-за этого все меньшее количество людей практикует неторопливое и вдумчивое чтение. Длинные посты мало кто читает, как и хотя бы немного трудные. О какой духовной пользе или миссии можно говорить в рамках ролика, длительностью по «законам жанра» в 15 секунд?

Интернет переполнен информацией. Ее переизбыток подавляет знание. Но в этом потоке образование становится щитом как для тех, кто говорит о Христе, так и для тех, кто слушает.

Образованный автор умеет донести смысл ясно и точно, а внимательный и вдумчивый читатель – оценить его по достоинству и не попасться на уловки развлекательной подачи.

Знание становится тем мостом, который соединяет миссию с сердцами людей, а не с их кратковременным вниманием. К сожалению, сегодня образованность часто не ценится и не поощряется, а это приводит к тому, что пустота и медийный блеск берут верх – и в глазах авторов, и в глазах читателей.

Опасность «раскрутки»

Православный интернет вобрал в себя немало болезней, характерных для медийной среды, но упомяну еще последнюю. Недавно, побывав на нескольких конференциях, обратил внимание, как популярно стало приглашать известных в сети проповедников для докладов. В своих выступлениях они призывали всех к тому, чтобы следовать их примеру, пользоваться советами и всячески трудиться над «раскруткой» своих каналов и страниц для того, «чтобы говорить о Христе».

Но какой смысл измерять свидетельство о Боге числом подписчиков или лайков? Тем более, что опыт показывает: даже у этих спикеров с сотнями тысяч подписчиков в храмах людей не стало больше. Возможно, причина здесь в том, что люди ищут не очередного лидера общественного мнения, а нуждаются в простом пастыре, которого знают его прихожане, который хоть немного выше в плане знания молитвы, духовной жизни, отношений с Богом.

Не нужны раскрутка и алгоритмы, чтобы говорить о Христе. Нужно жить во Христе, а тогда будет и что сказать, будут и те, для кого это слово будет откликаться.

Напротив, когда главным становится продвижение и рост показателей, миссия незаметно уступает место самопрезентации, просьбам о финансовой поддержке, а затем и рекламе.

Вместо заключения

Итак, интернет-пространство – это и возможность, и опасность. Оно может стать помощником в духовном образовании, облегчить жизнь, но куда чаще манит, развлекает, обкрадывает время и силы. Человек, увлеченный виртуальной активностью, быстро лишается главного – молитвы, тишины, внимательного чтения Евангелия и святых отцов – и других условий духовной жизни.

По-настоящему полезным в сети может быть лишь обращение к серьезному и назидательному: чтение святоотеческих трудов, изучение Священного Писания, обращение к подлинно глубоким текстам.

А вот социальные сети в большинстве своем почти ничего доброго не дают, зато таят в себе множество опасностей. Лучше вовсе обходиться без них. Но если это все же невозможно, то стоит хотя бы свести их использование к минимуму и не успокаивать себя тем, что «мы там что-то читаем о вере» или «участвуем в церковной жизни».

Все зависит от того, как мы используем эти средства. Но тот, кто сможет отказаться от излишней сетевой суеты, только выиграет. В его жизни окажется больше настоящего: тишины, молитвы, досуга, простоты и радости.