Диалог со старцем Иосифом: «Предназначение человека – найти Бога»

Мы продолжаем беседовать с аввой Иосифом, читая его письма. Сегодня поговорим о смысле христианской жизни и различиях Божественной благодати.

Предыдущий диалог с герондой был посвящен правильному отношению к молитве. Старец подчеркнул, что молитва должна рождать в душе человека особые чувства: любовь, благодать и умиление. Но для осознанной молитвы необходимо понимать ее цель. Видение этой цели придет к нам после того, как мы ответим на важный вопрос:

В чем смысл жизни?

Такой объемный вопрос терзал умы мыслителей разных эпох. Отдельные философы и целые философские школы посвящали свои дискуссии и трактаты изучению этой темы. Каждому хотелось приоткрыть завесу тайны, познать замыслы Бога или Вселенной о человеке и цели его земного бытия.

Течение эпох меняло представления людей о смысле их жизни.

Философы античности связывали поиск такого смысла со стремлением человека к добродетели, счастью и совершенству. Желание жить «в свое удовольствие» (гедонизм) и «в гармонии с собой» (стоицизм) современный мир унаследовал от античных предков. Так что Екклезиаст был прав, говоря, что «нет ничего нового под солнцем» (Еккл. 1:9).

Средневековая философия во многом христианизировала вопрос о смысле жизни. Блаженный Августин и Фома Аквинский писали, что человек призван к богопознанию и богослужению для того, чтобы подготовить душу к вечности.

Эпоха Просвещения внесла свои коррективы в парадигму мышления. С развитием науки и верой во «всемогущество» человека (вспомним идею «сверхчеловека» Ф. Ницше) акцент философии смещается на умственное познание. Провозглашается манифест свободы личности. Главным лозунгом Нового времени стало изречение Р. Декарта: «Мыслю – значит существую».

После очередного перелома цивилизации в ХХ веке человек вдруг пришел к выводу, что внешнего, объективного понимания смысла жизни не существует. Вместо этого есть личность, которая, будучи свободной, может сама определять такой смысл. На этой точке зрения построена философия экзистенциализма.

С развитием постмодерна модель «человек – хозяин жизни» все больше укореняется.

До сих пор в обществе, подобно «физикам» и «лирикам», существуют «боголюбцы» и «богоборцы».

И если первые живут ради вечности, то вторые мало того, что живут только ради земных удовольствий, но и всячески порицают и насмехаются над христианами, в которых они видят людей «не от мира сего».

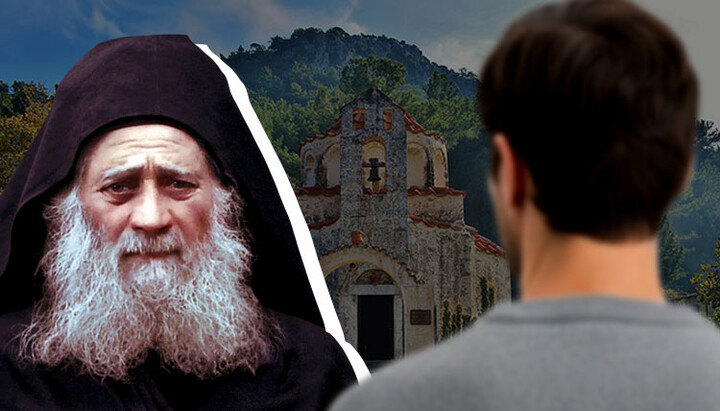

С крайне важным вопросом: «В чем смысл жизни?» мы сегодня обратимся к старцу Иосифу Исихасту. И услышим из его уст ответ:

«Предназначение человека, после того как он родился в эту жизнь, – найти Бога». Однако дальше духовник добавляет: «Человек не может найти Бога, если прежде его не найдет Бог».

Какие поразительные слова духоносного наставника! Вся наша жизнь должна проходить в постоянном поиске Божией воли, но такой поиск никогда не увенчается успехом, если Сам Бог нам в этом не посодействует.

Как нас находит Бог?

Как и когда именно нас может найти Бог? Тогда, когда Он посчитает нужным. Но это происходит неизбежно и всегда, чтобы на Страшном Суде человек не мог оправдаться отсутствием Божественного посещения.

Другое дело – мы сами часто не замечаем этого посещения или всячески упрямимся вмешательству Господа в нашу размеренную и греховную жизнь. Хотим мы или нет – но рано или поздно Бог лицом к лицу встречается с каждым из Своих чад: и в радостях, и в скорбях. Но чаще, все же – в скорбях.

Вот что говорит по этому поводу старец Иосиф:

«Страсти закрыли нам душевные глаза, и мы не видим. Когда, однако, обратит к нам Свои оченьки преблагой наш Бог, тогда мы, как ото сна, просыпаемся и начинаем искать наше спасение».

Иосиф Исихаст о трех благодатях

Что же происходит с человеком, когда он наконец-то понял подлинный смысл своей жизни и нашел Бога? После этой поистине переломной встречи начинается самый таинственный этап духовной жизни – богообщение. Оно берет начало с искренней молитвы, исходящей из верующего сердца, а оканчивается насыщением души Божественной благодатью.

Даем слово авве, который расскажет нам об этом подробнее:

«Духовное состояние разделяется на три чина, и соответствующим, трояким образом действует в человеке благодать», – считает духовник.

Это очень интересное наблюдение старца Иосифа, исходящее из глубины его молитвенного опыта! Оказывается, благодать Божия хоть и проистекает от одного источника – нашего Творца и Господа – но отличается по характеру своего воздействия на душу человека.

Прислушаемся к тому, как геронда будет дальше развивать эту мысль:

«Первая благодать – очищающая. Она еще называется чувством-действием, ибо молящийся почувствовал в себе Божественное движение. Эта благодать побуждает человека к покаянию», – говорит старец.

Афонский духовник подчеркивает, что первая благодать не зависит от нашего произволения, выступая даром Божиим. Одно стремление человека к духовной жизни – это уже дар благодати. Но для того, чтобы получить от Господа следующее дарование, человеку необходимо осознать свои грехи и раскаяться в них. Иначе Божественный призыв может оказаться кратковременным и скоро исчезнуть, если мы проигнорируем его.

Если же человек смиренно примет первую благодать и начнет очищать душу слезами покаяния, Господь не замедлит обогатить подвижника второй благодатью. Какой именно – дальше говорит старец:

«Другая благодать называется просвещающей. Ею человек принимает свет богопознания, возводится к созерцанию Бога».

Несмотря на привлекательность этого духовного дара, для большинства из нас он, к сожалению, остается недоступным. Не потому, что мы его не заслужили, ведь путь к Богу открыт для каждого, а потому, что у нас недостаточно духовной сноровки для уверенного восхождения к вершинам молитвы. Об этом предостерегает и авва Иосиф, говоря, что просвещающая благодать дается только совершенным безмолвникам и только под руководством опытного духовника.

Наконец, третье состояние души, которое описывает геронда, – это осенение благодатью, святость души.

«После всего предыдущего – это благодать, приводящая к совершенству, которая есть дар великий!» – восклицает старец.

Преподобный Иосиф Исихаст имел право рассуждать о таких возвышенных и недоступных для нас духовных вещах, так как сам пламенел любовью к Богу, получая от Него обилие благодатных дарований.

Что его слова значат для нас – немощных и ленивых к духовному развитию людей, которым доступна разве что первая – очищающая благодать?

Старец, как опытный инструктор, указывает нам на скалистую вершину святости как цель христианской жизни. Мы же, каждый раз видя перед собой эту цель, будем смиренно покорять пока что маленькие препятствия – свои повседневные грехи, получая от Бога в награду благодать очищения. Но эта, пусть и скромная благодать, уже станет для нас ощутимым и целительным прикосновением десницы Божией к израненной душе. А полноту присутствия Господа мы еще обязательно ощутим, но позже – уже при личной встрече с Ним за чертой земной жизни.

На этом мы прощаемся с аввой Иосифом, договорившись в следующий раз поговорить с ним о методах духовной борьбы с различными искушениями. Провожает нас старец такими словами: «Помни, как только действие молитвы продлится в тебе долгое время – в твоей душе наступит рай!».