Больницы, школы, приюты: как Церковь служила людям в Византии

Как после Миланского эдикта расширилось социальное служение Церкви, основав медицину, образование и благотворительность в Византийской империи.

В предыдущей статье мы рассмотрели, как в апостольский период социальное служение рождалось из глубокой веры и любви. К IV веку служение милосердия не стало менее значительным, наоборот, оно расширилось и обрело новые формы, чему способствовало положение Церкви внутри государства.

После Миланского эдикта 313 года, а затем провозглашения христианства государственной религией при Феодосии I в 380 году, Церковь получила ранее невиданные для себя возможности и ресурсы для расширения своей благотворительной деятельности. Государство поддерживало церковные начинания, так как они способствовали стабильности империи через благотворительность, медицину и образование. Императоры Византии часто называли свои законы «человеколюбивыми». Кодекс Феодосия II (V в.) и Кодекс Юстиниана (VI в.) закрепили юридическую базу для церковной благотворительности.

В соответствии с гражданскими законами были созданы специальные организации для разных групп нуждающихся.

Одни – прямо поддерживались императором, другие – спонсировались благотворителями. Но и сама Церковь создавала множество своих социальных институтов.

Благотворительность и помощь бедным

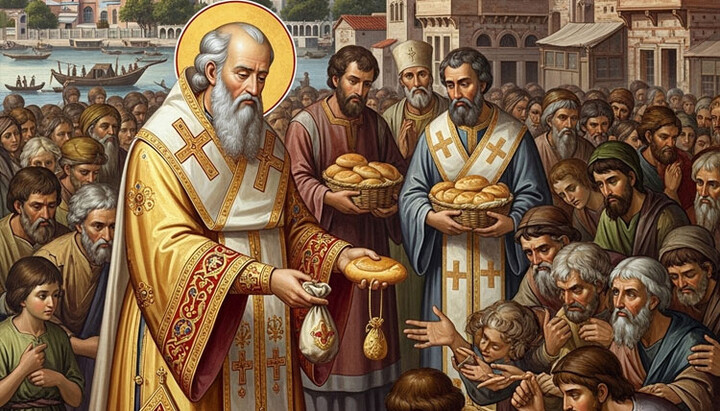

Церковь организовывала раздачу пищи, одежды и крова через приюты (птохотрофии, или «дома нищих»). В середине IV века, во время голода, святитель Василий Великий открыл общественные бесплатные столовые. Чтобы этого добиться, ему пришлось бороться и даже ругаться с богатыми, убеждая их открыть свои запасы продовольствия и поделиться с голодающими.

Позже по всей империи стали открываться бесплатные кухни и бани, финансируемые Патриархией и императорскими пожертвованиями. Например, святой Патриарх Иоанн IV Постник в VI веке ежедневно кормил тысячи бедняков, а императрица Феодора активно поддерживала приюты для женщин, попавших в трудные обстоятельства.

Святитель Иоанн Златоуст, будучи в Антиохии, ежедневно кормил более 3000 человек, а позже, в Константинополе, – 7000 человек.

Его ученик, блаженный Феодорит, епископ Кирский, пишет: «Он весь в трудах… Болящим он был врач, скорбящим – утешитель. Для всех он становился всем».

Медицинская помощь и больницы – изобретение Церкви

Мало кто знает, но больницы (ксеноны) – это изобретение Церкви. Идея строительства учреждения, которое будет служить страдающим, принадлежит святителю Василию Великому. Поначалу она встретила большое сопротивление. Тем не менее, в 372 году был построен знаменитый комплекс, получивший позже название «Василиада» – он объединил в себе больницу, лепрозорий, приюты, школы и дома для неимущих.

Святитель Григорий Богослов после отпевания своего друга, святителя Василия, сказал о «Василиаде»: «Выйдите, братья, из своего города и посмотрите на этот новый город, где царит благочестие… Здесь на болезнь смотрят философски, здесь несчастье превращается в счастье… В больнице “Василиада” мы видим людей, которых все отвергали и ненавидели за их болезнь. И Василий Великий сумел убедить нас в том, что, если мы считаем себя людьми, то не должны пренебрегать себе подобными, ибо своим бессердечием мы обижаем Самого Христа».

Со временем открывались новые медицинские учреждения, часто при монастырях.

Например, при монастыре святого Сампсона в Константинополе больница имела отдельные палаты для мужчин и женщин, а также специализированные отделения. Врачи, часто монахи, сочетали знания античной медицины с христианской заботой, что делало византийские больницы уникальными для своего времени.

Забота о малоимущих, образование и культурное служение

Церковь уделяла особое внимание сиротам (орфанотрофии), вдовам и престарелым (герокомии). Специализированные приюты появились уже с IV века. Известный константинопольский приют святого Зотика (IV в.) воспитывал сирот, обучая их ремеслам и христианской вере. Кодекс Юстиниана обязывал епископов следить за сиротами, а императоры выделяли земли для содержания приютов. Также существовали дома для странников (ксенодохии), где Церковь обеспечивала кров и пищу.

Монастыри и церковные школы играли ключевую роль в образовании.

Именно благодаря усилиям Церкви в Византии грамотность была выше, чем в Западной Европе. Монастыри содержали библиотеки и школы, не только сохраняя античные тексты, но и обучая детей из бедных семей грамоте и ремеслам. В IX веке святой Патриарх Фотий I Великий организовал школы, где бедняки могли получить базовое образование бесплатно.

Все эти примеры показывают, что Церковь не просто довольствовалась свободой, но и масштабировала свое служение любви, начавшееся еще в апостольской общине.

Помощь бедным, медицинское обслуживание, забота о сиротах и образование – эти формы развивались в тесной связи с государством и отражали христианскую этику милосердия.

Они спасали жизни, давали образование и укрепляли социальную стабильность. Однако с падением Константинополя в 1453 году историческое развитие православного социального служения было в значительной степени прервано. Тем не менее, и в этом новом, радикально изменившемся мире, Церковь продолжала совершать свою миссию благотворения.